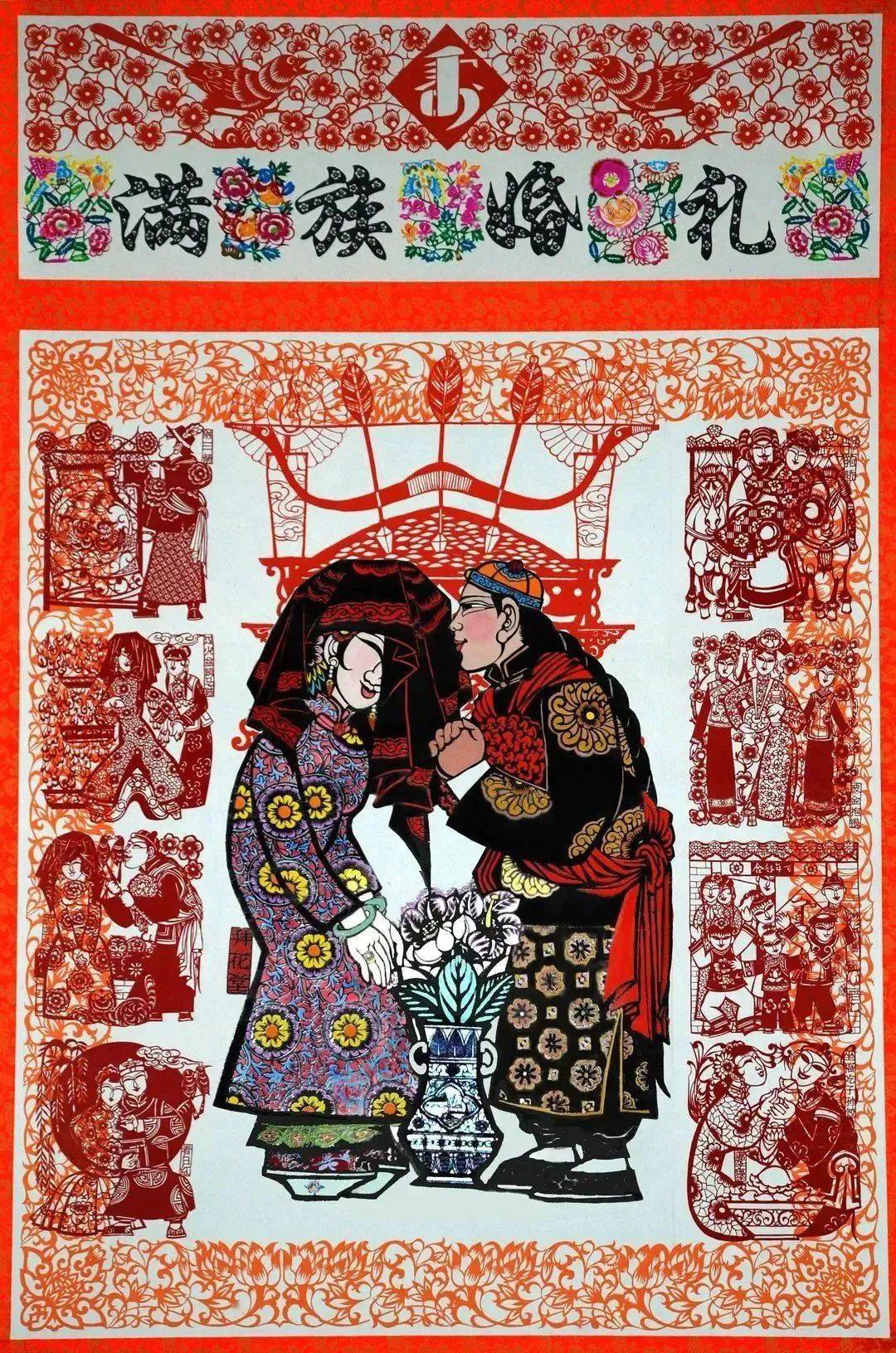

长白山满族剪纸,吉林省通化市传统艺术,国家级非物质文化遗产之一。长白山满族剪纸长期流传于吉林省长白山区,主要分布在通化、白山、吉林、延边、伊通等地区。经研究,满族剪纸起源于满族所信奉的萨满教,最早用于祭祀。长白山满族剪纸大约出现在明末建州女真时代,当时女真人已经能用土法造纸,这位长白山剪纸的普及和流行奠定了物质基础。除纸以外,满族人还能用桦树皮、树叶、苞米窝等制作剪纸,别具一格。长白山满族剪纸从题材、造型到技艺都非常独特,显示出鲜明的民族与地方特色,成为中国剪纸艺术园地的一朵奇葩,具有重要的艺术和历史文化研究价值。

2007年,长白山满族剪纸经吉林省人民政府批准为第一批吉林省省级非物质文化遗产名录;

2008年6月7日,长白山满族剪纸列入第二批国家级非物质文化遗产名录,遗产编号为VII-16;

2009年10月,长白山满族剪纸入选联合国教科文组织《人类非物质文化遗产代表性名录》。

长白山是满族的故乡,相传满族的始祖布库里雍顺就出生在这里。据载,清太祖。努尔哈赤就是在长白山区长大的,他从小丧母,后母不慈,努尔哈赤离家到长白山里挖参、采药、捕貂、猎熊,磨练得有胆有识,奠定了清王朝的建立。

满族的祖先自先秦以来就在这里繁衍、生息,《山海经》一书载:“大荒之中有山日不咸,有肃慎氏之国”。这不咸山即长白山的古称,肃慎族是满族的最早先人。在后来史籍中提到的勿吉、邑娄、鞣羯、女真等都是满族的先人,他们在白山黑水间的林海雪原中,过着猎捕鱼涝生活,形成了能骑善射膘勇贯战的民族精神。长白山是满族文化的发祥地,独特的生活环境、优美的神话传说、古老的宗教信仰、膘悍的民族性格,是产生满族民间文化的肥沃土壤,满族民间剪纸就是在这片黑土地生长起来的。剪纸,在中原历史悠久,已知最早的剪纸实物是在新疆出土的北朝时期(386—581)的对马、对猴,距今已有一千三百余年。远在有纸之前,已经有了“剪纸”,那是用金箔、皮革、铜片等材料缕刻成的,这是剪纸艺术的先河。

满族民间剪纸产生于何时,难于查证,但是可以推断,用纸来剪刻的“纸上剪纸”始于明代以后,据《满族史论丛》载,后金皇太极时(1592—1643)女真已开始自己造纸,纸张的出现,是“纸上剪纸”产生与发展的先决条件。这种纸满语谓之“豁山”,是“夏秋捣败苎楷絮,沤之成毳,暴为纸,坚韧如萃”;还用“东山桦木,性柔而坚好,麻性棉而韧,可以造纸。

当时的女真人除了自己造纸,还与明朝、朝鲜李朝通过边境马市贸易,用人参、皮、东珠等物换取纸张。而满族先民用其他材料剪刻的“非纸剪纸”,应在此之前就出现了,那是用皮带、桦树皮、鱼皮、麻布等材料来完成的。

在长白山区的集安,近年曾出土了相当于中原汉代剪刀,说明当时的剪刻、剪缝工具已得到广泛运用。

生活于长白山区的满族先民以狩猎为业,其衣服多用鹿皮,狍皮、野猪皮等缝割,一般为毛向里、皮板在外,它包括女大衣、短袄、皮裤、背心、手套、袜子等。在衣服的领口、袖口、下襟处用染成黑色的鹿皮作绲边,这绲边是剪成的左右对称的或二方连续的卷云图案,是用皮革作材料的剪纸。手套等物上也有这种剪缝的图案。(如图一所示)

居住在松花江下游的满族的分枝——赫哲族,以捕鱼为业,用跪鱼、鲑鱼、遮鲈三种鱼皮为材料缝制衣、裤、手套、鞋、帽、帐等;狗,鱼皮亦可作衣服,又可染成紫、蓝、红等色,将其剪成单独纹祥或二方连续图案为衣服的纹饰,用鹿筋代线缉缝在本色的鱼皮上,这些图案就是独具特色的满族剪纸作品了。(如图二所示)

.png)

在努尔哈赤时代,已能生产麻布并用之缝衣,与此同时有了刺绣。《李朝实录》载云:努尔哈赤当时就“身穿五彩龙文天益:上长至膝,下长至足,背裁剪貂皮,以为缘饰,“这五彩龙文就是刺锈。当时的刺绣多是用布料等剪成图案,或沿图案的四周缉缝在衣物上,或将图案包在花线里面,这称之为补绣及包绣。这种刺绣广泛运用构准服、枕头、围裙等物上,是满族刺绣的重正特色,其“剪纸”是刺绣的重要一环。

满族剪纸在独特的历史环境自然条件下形成了自己的面貌。

受长白山区独特的地理、自然环境影响,满族人独具特色的民间剪纸,其特点可以概括为:题材的民族风俗特色、造型的民族审美特色、载体材料的地域特色、剪技的粗放特色。

长白山是满族文化的发祥地,有丰富的非物质文化遗存一独具长白山地域特色、独具满族先人习俗特色的民俗文化。长白山区的自然风貌、风土民俗,对满族剪纸产生了重要的影响,形成了“长白山满族剪纸”。长白山区的民风民俗充满远古、奇特。神秘,具有浓郁的地域特色、民族特色,是不可再生的非物质文化资源。这些民风民俗成为了剪纸创作的艺术资源,取之不尽,将之融入到剪纸创作中,形成了满族民间剪纸的民族习俗特色。

在漫长的岁月中,满族先民形成了具有浓郁特色的审美意识,最突出的是色彩习俗的“色尚白”。艺术来源于原始民族的审美观,这是几千年的文化积淀,鲜活地体现了先民的希望、渴望、追求。除了“色尚白”,还追求色彩大胆、强烈、大红、大黑、大蓝,而不是“随类赋彩”。

由于独特的地域环境,长白山区的满族剪纸,则是就地取材,因地制宜。用桦皮剪刻出多种图案,用以装饰桶、箱、包,甚至房屋、舟船等,称之为桦皮文化。满族先民采撷个体大的树叶剪纸,还将苞米皮。红辣椒皮用来剪纸,其上的自然纹理与天然颜色令人耳目一新。独特的自然条件,提供了剪纸独特的材料。

风格粗犷是满族剪纸的重要特征,以鲜明的个性与其他民族的剪纸迥异。正因为使用多种载体材料的剪纸出自劳动妇女之手,她们不受艺术法则的束缚,在进行剪纸时随心所欲,创造性得到极大的发挥。这些剪纸,可以剪、可以刻,桦皮、布帛等都可根据需要拿来剪刻,是不用纸的剪纸:可以贴、可以缝,剪刻成的图案多不单独使用,而是与衬地相结合,或是粘贴、或是系缝,多用于衣物、枕头顶、皮毯之类;可以补、可以绣,将剪好的图案贴在衣物上,在其上刺绣,剪纸底样为花线所覆盖,颇有立体感,是绣出来的剪纸;可以画,以剪纸为衬地,在其上描画,变化无穷,是画出来的剪纸。

满族剪纸由于独特的信仰崇尚,独特的审美意识,独特的载体材料,独特的剪纸技艺,形成了明显区别于汉族剪纸的粗犷艺术特色,是古老原始文化延续至今的活态文化,是原始文化的宝贵遗存。

长白山满族剪纸蕴含着丰富的历史文化内涵,其所具备的强烈文化张力和生存能力,能够给人们带来心灵上的震撼,同时渗透到人们的日常生活当中,有着很大的实用价值。对长白山满族剪纸的传承与保护,能够将其实用价值充分地体现出来。其作为刺绣的底样在装饰文化发展方面起着至关重要的作用,特别是在一些节庆礼仪方面,更是必不可少,能够将满族人民深层次的审美理想与对美的追求展现出来。而在文化价值方面,长白山满族剪纸渗透到几乎所有的民俗当中,包括服饰、居住、饮食、婚丧等,作为一种传承至今的民俗现象,其中所包含的民族传统文化得到了广大民众的认可。特别是其所具有的宗教价值,能够为萨满教的研究提供更多的史料,提升对萨满文化的认知,更好地还原古代社会的发展原貌。

倪友芝,女,汉族,1939年1月生,吉林省通化市通化县人。第四批国家级非物质文化遗产项目剪纸(长白山满族剪纸)代表性传承人。

2000年,通化师范学院建立长白山满族民间美术博物馆,馆内设有“长白山满族剪纸”常设展和临时展。

2002年,建立中小学及幼儿园长白山满族剪纸基础教育传承基地10余处。

2009年,通化师范学院启动乡村支教实习计划。

2009年,出版教材《满族民间剪纸》。

2009年,在项目保护单位通化师范学院开设满族剪纸选修课和必修课。

2011年,创建满族剪纸基础教育传承培训学院。

2015年,“满族民间剪纸”录制成网络课程,在高校东西部联盟上线。

2017年,出版教材《满族剪纸基础教学法》。

2017年,通化师范学院建成2000平方米长白山满族剪纸传习馆。

2018年,长白山满族剪纸传习馆开设非物质文化遗产传承工作坊课程及第二课堂技能训练课程。

2019年,文化和旅游部办公厅组织开展了国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位检查和调整工作,剪纸(长白山满族剪纸)保护单位为通化师范学院。

2019年,出版教材《剪纸艺术与工艺》。

2019年,成立乡村振兴学院,建立了“乡村车间”和“手工工坊”,通过培训村民,以市场化订单推动非物质文化遗产传承。

2023年10月31日,《国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单》公布,剪纸(长白山满族剪纸)项目保护单位通化师范学院评估合格。